Marketing Magazine

【2026シーズン】本選考|早期内々定者へのフォロー施策

RECRUITMENT

今回は、2026シーズンの早期内々定者へのフォロー施策についてみていきます。

9割以上が承諾締切までに内々定者と1回以上の接点をもつ予定

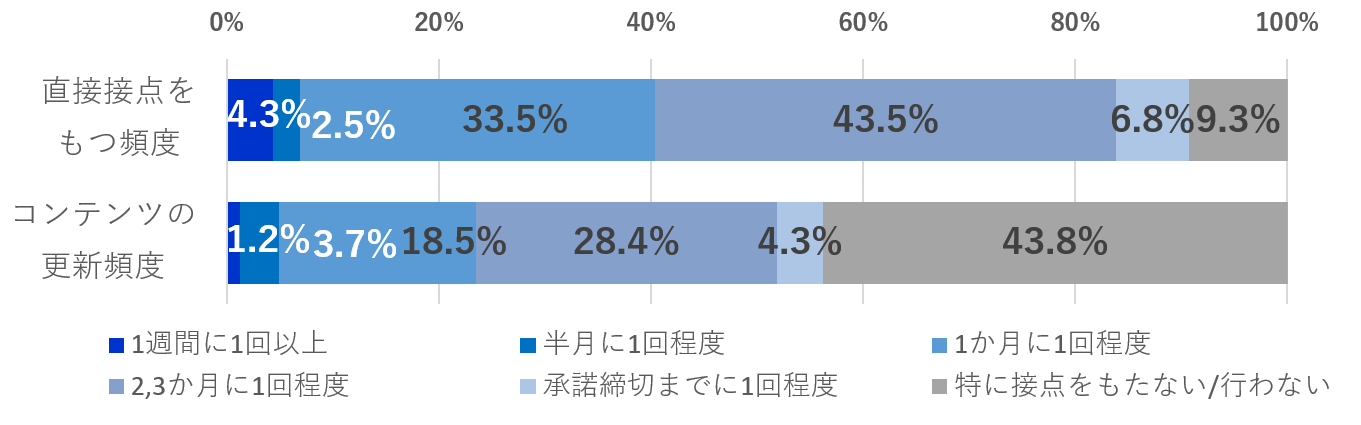

接点の頻度

[集計対象・算出方法]

i-webをご利用いただいている企業のうち、26シーズンにおいて早期内々定者へ直接接点を持つ頻度/早期内々定者向けコンテンツの更新頻度がそれぞれ決定している企業様(予定含む)を対象とし、頻度別の割合を算出。

まず、接点の頻度について見てみると、直接の接点は9割が承諾締切までに1回以上、4割が1ヶ月に1回以上の接点をもつ予定であることが分かりました。また、コンテンツの更新については6割弱が早期内々定者向けに行っていくようです。どちらも定期的なアクションによる惹きつけの意向が推察できます。

<具体的なフォロー施策>

・応募者に合わせて、各職種の社員をリクルーターとしてアサイン。また、オフィス内の各部署をまわる見学会を実施。ミスマッチ防止につながっている。(商社・A社)

・内定承諾書の提出期限を定め、提出できない人にはアンケートを実施。定期的に面談も行い、他社との検討状況を個別に管理して、適宜フォローしている。(ITサービス・B社)

・適性検査の結果をもとに面談を実施。内定者地震がパーソナリティを確認でき、内定者同士の会話のきっかけにもなった。(コンサルティング・C社)

・社内リリース資料や最新情報を、CMSやLINEを使って配信。「入社前にイメージを持つことができた」と好評だった。(電子・D社)

・入社に向けての心得、リテンションを促す外部の研修を実施。辞退率が大幅に減少し、内定者同士の結束力も高まった。(住宅・E社)

・内定者一人ひとりと数十分におよぶ面談を行ったことで、承諾率は昨年より大幅に改善し、承諾後の辞退者も出なかった。(小売・F社)

次に具体的なフォロー施策の例を見てみると、各社さまざまに内々定者と向き合っていることがわかります。また、研究など学業を優先できるようフォローしたり、課題のボリュームやイベント数をこれまでよりも減らした、といった内容もありました。オーソドックスな施策や工夫を凝らしたものを問わず、長期戦を覚悟した相応のコストが必要になることが示唆されています。

◆◆◆

今回の早期内々定者へのフォロー施策調査からは、内定を出した後も内々定者と定期的な接点をもち、入社に向けて各社工夫されている様子が窺えました。

自社の内々定者を無事に入社につなげるためには何が必要で、何が効果的なのか。さまざまな業務と並行してフォローを行うことはコストがかかりますが、それに疲弊しないような最適化を目指すことが重要です。これまで行ってきた施策やその効果などについて、いま一度確認することも有効と言えそうです。

最新の採用ご担当者インタビューはこちら:

・応募者主体の施策で両思いの採用を実現。日本事務器が重視するマッチングのプロセス(日本事務器株式会社)

・手間を惜しまない採用が未来をつくる。リコーリースが実現する「高定着率」の理由(リコーリース株式会社)

・多様な魅力を伝えるべくイベント開催数を倍増。「価値観の共有」を目指すNRIの接点づくりとは(株式会社野村総合研究所)

ヒューマネージでは、毎月の採用動向をまとめた『Monthly HR AGE』を発行しています。2025年2月号は、新卒採用・キャリア採用の現状について、2025シーズン/2026シーズン本選考調査、特集『時代の変化に対応する 見極めの視点』、企業インタビューなどより詳しいマーケット情報やお役立ち情報をお届けしています。レポートの詳細、ダウンロードは以下よりお願い申しあげます。

出典:『Monthly HR AGE 2025年2月号』

Profile

池尻 亮介Ryosuke Ikejiri

株式会社ヒューマネージ コンサルタント

信州大学卒業後、東京学芸大学大学院にで心理学を専攻。その後、政府機関における学力調査等の分析に従事。ヒューマネージ入社後は、採用活動に関する企業動向を中心としたデータ分析・統計の業務を主担当とし、企業の支援を行っている。